ユニット型人工骨 |

開発の状況と今後の開発 |

■開発状況1:細胞の接着性

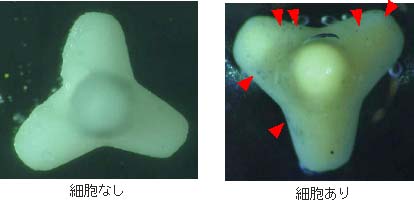

体内で使用することを前提としてin vitroでテトラボーンの細胞接着性を確認しています。骨芽系細胞株MC3T3を平面培養し、コンフルエント*になったところで、テトラボーン一粒をその上におき、培養を継続し経時的に顕微鏡で観察しました。6、10日目でアルカリフォスターゼ(ALP)染色を施し、骨芽細胞を染色しました。

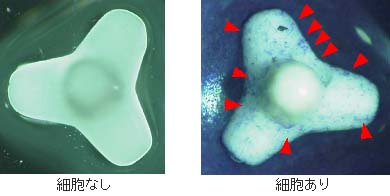

その結果、テトラボーンが良好な細胞接着性を有することが確認できました。6日間培養したものをALP染色を施した写真から骨芽細胞がテトラポッド側部の勾配を上がっている状況が確認できます。また、10日間培養したものにALP染色を施すとテトラポッド表面全体に細胞が付着している様子が分かります。

*コンフルエント・・・細胞増殖し、培養皿中で密集した状態。 |

|

| 6日間培養した結果 |

|

| 10日間培養した結果 |

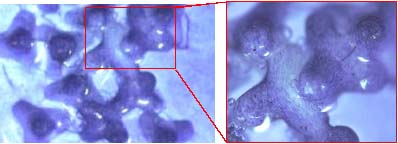

次に、上記と同様にテトラボーンを2〜3層重ねたもので培養し、18日目でアルカリフォスターゼ(ALP)染色を施し、骨芽細胞を染色しました。

その結果、骨芽系細胞株は2〜3層に重ねたテトラボーンを上っている様子が分かります。テトラボーンは3次元的培養担体としても利用できることが示唆されます。 |

|

| 18日間培養した結果 |

■開発状況2:ウサギへの移植試験

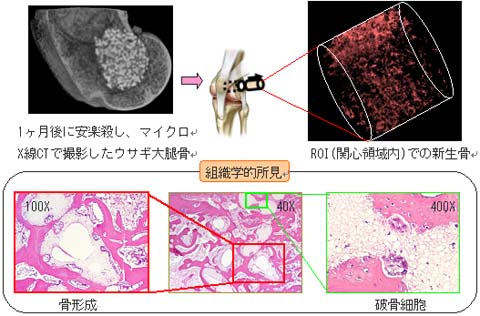

本人工骨をウサギ大腿骨に埋植し、骨形成を組織学的に調べました。結果として、テトラボーンの周囲に旺盛な骨形成が起き、一部吸収されていることが分かりました(下図「ウサギ大腿骨部移植後における本人工骨の新生骨関心領域」参照)。 |

|

| ウサギ大腿骨部移植後における本人工骨の新生骨関心領域 |

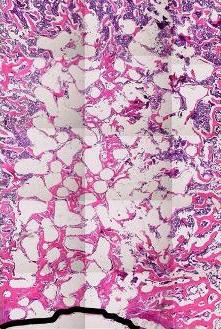

■開発状況3:ビーグル犬への移植試験

ビーグル犬への移植を行ない、本人工骨の安全性と有効性を確認しました。安全性の確認では、一般健康状態観察、血液検査、CT撮影から本人工骨の移植による局所的・全身的な副作用は観察されませんでした。また、有効性の確認では本人工骨とコントロールとして既存の顆粒状人工骨(多孔性β-TCP製品)を移植し、ビーグル犬の組織をHE染色/MT染色により観察しました。4週後の染色結果から、本人工骨は形態を保ち連通孔内部まで骨組織が侵入している様子が分かるのに対し、既存の顆粒状人工骨は表層が落ち込み、内部にはが侵入して骨の形成を阻害している様子が分かります(下図「ビーグル犬大腿骨部移植後における本人工骨と既存人工骨の組織染色像」参照)。この結果により、本人工骨は形態を保持しながら連通孔内部に骨組織が侵入しているため、強度と骨吸収置換のバランスを維持し、理想的な骨再生が実現できていることが期待されます。 |

| |

線維性の組織 |

|

|

| 本人工骨 |

既存顆粒状人工骨 |

|

| ビーグル犬大腿骨部移植後における本人工骨と既存人工骨の組織染色像 |